講求經濟效益的中國外交策略“一帶一路”,總體上獲得沿綫國家的支持,但在國際舞台上,連繫日本、美國、澳洲及印度四國的“印太戰略”亦被視為與“一帶一路”角力的區域合作聯盟。“一帶一路”和“印太戰略”之間既有競爭亦可共存的微妙關係,將為全球政經局勢帶來更多變數。

沈旭暉: 對沖外交當道 求競爭中合作

“印太戰略”,源於印度與日本於2016年發表的共同聲明,當時兩國領袖提出,透過一個“自由開放的印太空間”,改善亞洲與非洲的“聯通力”。香港中文大學香港亞太研究所國際事務研究中心聯席主席沈旭暉指出,“印太戰略”在日本2017年發表的《外交藍皮書2017》中有更詳細論述,意指一個繁榮的社會由兩洲(亞洲和非洲)及兩洋(太平洋及印度洋)所組成,對亞洲國家,日本將擴大基建、貿易及投資;對非洲國家,日本則支援國家建設,並致力促進良好管治,期望以人道支援、維和等方式使“兩洋合流”,連結亞非兩洲各國。

“印太戰略”,源於印度與日本於2016年發表的共同聲明,當時兩國領袖提出,透過一個“自由開放的印太空間”,改善亞洲與非洲的“聯通力”。香港中文大學香港亞太研究所國際事務研究中心聯席主席沈旭暉指出,“印太戰略”在日本2017年發表的《外交藍皮書2017》中有更詳細論述,意指一個繁榮的社會由兩洲(亞洲和非洲)及兩洋(太平洋及印度洋)所組成,對亞洲國家,日本將擴大基建、貿易及投資;對非洲國家,日本則支援國家建設,並致力促進良好管治,期望以人道支援、維和等方式使“兩洋合流”,連結亞非兩洲各國。

沈旭暉指出,澳洲正式將區域戰略利益定位於“印太”則始於2013年澳洲發表的《國防白皮書》,澳洲提及要加強與印度在經濟及安全上的關係;而外交政策受實用主義一派影響的印度,主張加強與盟友的新型軍事合作,並主動參與環球治理,印度自2011年起利用“印太”為主軸,加強與美國、澳洲等國的關係。美國總統特朗普在外交政策上最常用的新名詞亦正是“印太”,並多番強調太平洋自由航行,這正與“印太戰略”的“印太兩洋自由航行權”相呼應,美國對“印太戰略”的重視不言而喻。

印太戰略無阻各國合作

“印太戰略”的倡議,並非無因,沈旭暉坦言,美國、日本、澳洲及印度擁有的共同戰略目標和經濟互補性,正影響着“印太戰略”的發展。“日本先進的生產技術與印度的人口市場能結構性整合,而美國與澳洲則可從貿易中互惠,而且四國都不希望中國成為主導地區的唯一力量,彼此都有共同戰略目標。”沈旭暉續表示,現時“印太戰略”的路綫圖也相對清晰,便是以東盟各國為印太中心、緩衝區,藉此消化或起碼平衡中國在東盟的影響力。

然而,“印太戰略”能否成為戰略,沈旭暉則較為保留:“作為一個戰略,這些國家加強經濟協作相對容易,但成為實質的軍事同盟卻有相當難度。”對於“印太戰略”的回應,中國固然視之為美國的新圍堵,但沈旭暉認為印太各國不可能全方位變成整體。“推展‘印太戰略’後,相信和現在情況沒有太大差別,中國依然可以在不同議題,與各國合作。印度、日本、澳洲都不願意經濟上破壞對華關係,三國目前也是中國回應美國貿易戰的拉攏對象。”沈旭暉指目前印度不參加印太軍事合作的決定,亦可看作為中國拉攏印度的初步成效。

對沖外交求競爭中合作

各國力求避免地區霸權主義的取態,可算是“印太戰略”發展當中的助力。沈旭暉預期,“印太戰略”與“一帶一路”不會令全球局勢化為舊冷戰時代般二元對立,因為各國,特別是印度,皆希望奉行對沖外交。(註:“對沖外交”即國家拒絕加入任何一方陣營,但亦非消極的“不結盟”或“中立”,而是採取一系列目標互相矛盾、影響及互相抵消的政策,在政策及立場始終為自己留下“退路”,以維持己方模糊的立場。) “屬於印太範圍內的中東、東非會歡迎‘一帶一路’以外的選項;擁有自己歐亞地緣戰略‘歐亞盟’的俄羅斯,則應樂見印太比亞太重心南移,而歐盟正醞釀‘連結戰略’連結亞洲,則可看作和印太遙相呼應。”

各國力求避免地區霸權主義的取態,可算是“印太戰略”發展當中的助力。沈旭暉預期,“印太戰略”與“一帶一路”不會令全球局勢化為舊冷戰時代般二元對立,因為各國,特別是印度,皆希望奉行對沖外交。(註:“對沖外交”即國家拒絕加入任何一方陣營,但亦非消極的“不結盟”或“中立”,而是採取一系列目標互相矛盾、影響及互相抵消的政策,在政策及立場始終為自己留下“退路”,以維持己方模糊的立場。) “屬於印太範圍內的中東、東非會歡迎‘一帶一路’以外的選項;擁有自己歐亞地緣戰略‘歐亞盟’的俄羅斯,則應樂見印太比亞太重心南移,而歐盟正醞釀‘連結戰略’連結亞洲,則可看作和印太遙相呼應。”

“印太戰略”與“一帶一路”之間的角力,誰又會成最大既得利益者?沈旭暉預期,被鎖定為印太中心、“一帶一路”前哨站的東盟各國,將獲提供更多項目,加上它們一直奉行大國之間的對沖外交,相信會是最大受惠方。

觀望未來全球局勢的發展,沈旭暉認為“印太戰略”與“一帶一路”這類大戰略不存在絕對的排他性。“就像‘一帶一路’和俄羅斯的歐亞盟之間,就是有合作也有競爭,相信‘一帶一路’和印太也可以在競爭中合作並存,相信區域各國都樂見其成。”

梁兆基: “一帶一路”乃全球參與和受惠的“合唱”

美國總統特朗普上台後,積極拉攏印度、日本和澳洲推動“印太戰略”,國務卿蓬佩奧早前宣佈,美國政府投資1.13億美元開展“印太經濟願景”計劃,似乎有意與中國倡議的“一帶一路”一較高下。然而,迄今“印太戰略”仍未有具體藍圖,難免予人口號式策略的感覺。

美國總統特朗普上台後,積極拉攏印度、日本和澳洲推動“印太戰略”,國務卿蓬佩奧早前宣佈,美國政府投資1.13億美元開展“印太經濟願景”計劃,似乎有意與中國倡議的“一帶一路”一較高下。然而,迄今“印太戰略”仍未有具體藍圖,難免予人口號式策略的感覺。

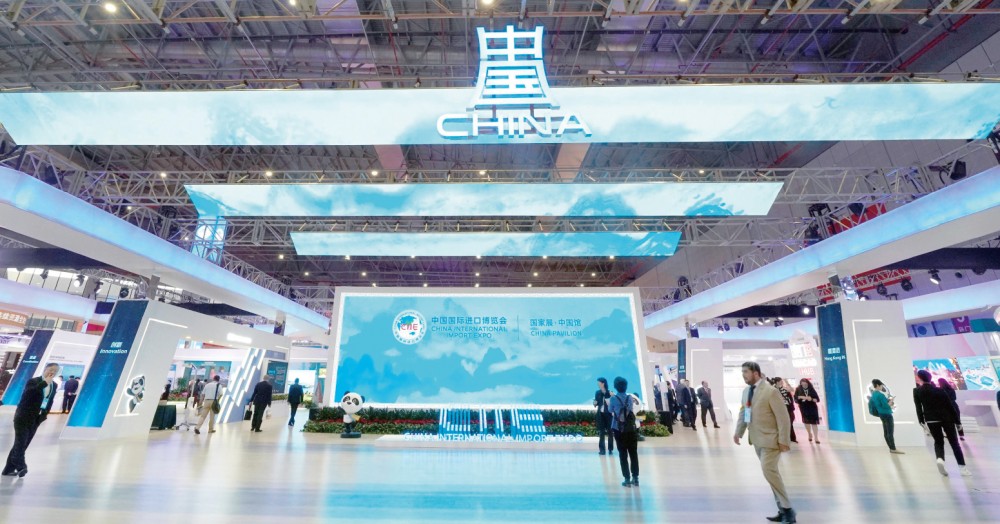

反之,“一帶一路”這項橫跨亞歐非大陸的倡議已踏入五周年,雖然推展過程中也受到若干爭議,但始終得到沿線國家的廣泛支持,逐步由願景走向成果。香港上海滙豐銀行有限公司亞太區顧問梁兆基認為,源於中國的“一帶一路”,本質是一個讓多方參與和推動的國際經濟合作平台,當中東南亞國家最能受惠。

初期有賴中國資金投入

梁兆基表示,基礎設施是“一帶一路”的核心和優先領域。五年多來,一批基礎設施示範項目陸續落地。蒙內鐵路竣工通車、亞吉鐵路開通運營、漢班托塔港二期竣工、巴基斯坦瓜達爾港恢復運營、中泰鐵路,匈塞鐵路,中俄黑河公路橋等開工建設。這些跨境基建項目的背後是龐大的資金需求,令人憂慮“一帶一路”項目或令許多已負債累累的東南亞國家面臨更大債務負擔,甚至造成危機。

事實上,“一帶一路”沿線上大多是發展中國家,梁兆基指出,這些國家基礎設施薄弱,金融體系亦不發達,投資風險較高,鮮有金融機構能獨立提供足夠的金融支持,但亞洲開發銀行預測,亞洲地區在2016至2030年對基礎建設的資金需求將達26萬億美元。因此,“一帶一路”初期階段,中國政府成為主要出資者,以推動項目實施,而由中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行已批出逾53億美元的項目投資,向新開發銀行撥款410億美元,中國亦將對絲路基金增資1,000億人民幣,中國的投入可見一斑。

吸引國際資本壯大發展

隨着“一帶一路”進入精耕細作階段,梁兆基強調推動更多國際合作及私營資本的參與至關重要,特別是商業銀行可作為主要資金提供者,在早期階段提供貸款;投資銀行可拓寬直接融資渠道,提供多元化的金融中介服務;養老基金和保險公司可通過資本市場和資產管理提供長期資金;私人資本可通過政府與社會資本合作形式參與。與此同時,一些資金也可通過在香港發行綠色債券、基礎設施證券化、人民幣計價產品等融資方案,吸引國際資本的參與。

隨着“一帶一路”進入精耕細作階段,梁兆基強調推動更多國際合作及私營資本的參與至關重要,特別是商業銀行可作為主要資金提供者,在早期階段提供貸款;投資銀行可拓寬直接融資渠道,提供多元化的金融中介服務;養老基金和保險公司可通過資本市場和資產管理提供長期資金;私人資本可通過政府與社會資本合作形式參與。與此同時,一些資金也可通過在香港發行綠色債券、基礎設施證券化、人民幣計價產品等融資方案,吸引國際資本的參與。

另一方面,東南亞國家逐漸成為全球製造業基地,梁兆基認為,通過改善其基礎設施,讓其產品更接近亞洲消費者市場,特別是中國14億龐大消費群,此乃真正雙贏。他深信,在當前逆經濟全球化發展和貿易保護主義抬頭的形勢下,更能凸顯“一帶一路”的重要性,既着眼於基礎設施建設和互聯互通,同時引導投資實體經濟,“一帶一路”並非中國一方的“獨奏”,而是全球參與且共同受惠的“合唱”。